この記事の内容

この記事を書いた人

この記事を書いている僕は社会人です。同志社大学の卒業生で、大学生活を充実させるための情報を、ブログで発信しています。

今回は『大学生協に入るべきか?』というテーマで解説をします。

先に結論を書きますね

上記のとおりで、大学生協への加入は必須ではないからですね。

そこで本記事では『大学生協に入るべきか?』というテーマをベースにしつつ、大学生協に入るメリットやデメリットなどもマルっと解説していきますね。

では、いきましょう (・・?

大学生協に入るべきか? ← 入らない選択もOKです

結論、大学生協に入らなくてもOK。

そもそも大学生協の仕組みとは?

まずは「大学生協ってなに?」からです。

簡単に仕組みとかを、お話しますね。

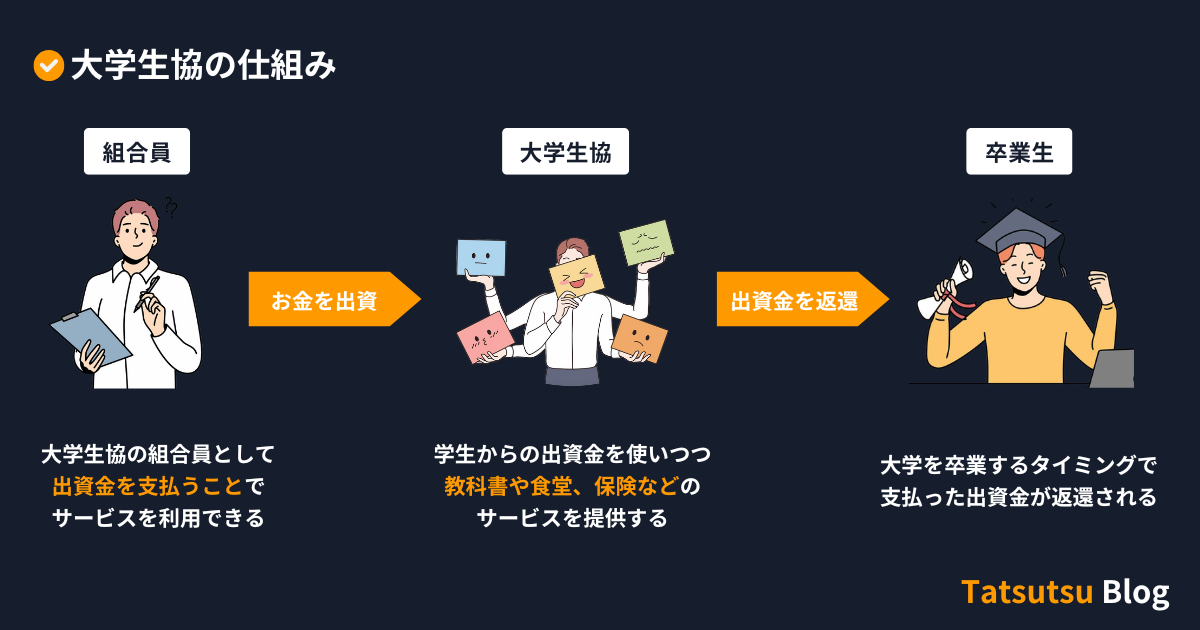

大学生協の仕組みとは

Tatsutsu Blog:大学生協の仕組み

- 組合員:出資金を支払う

- 大学生協:出資金を運用する

- 卒業生:出資金が返還される

[組合員]・[大学生協]・[卒業生]のそれぞれの役割は、上記のイメージ。

また、最初に支払った出資金は大学を卒業するタイミングで、返還されるケースが多いので、損をしない仕組みになっていますね。

大学によって出資金は変わるよ

| 大学名 | 出資金 |

|---|---|

| 同志社大学 | 24,000円 |

| 関西大学 | 50,000円 |

| 立命館大学 | 20,000円 |

| 関西学院大学 | 16,000円 |

※2025年10月時点の情報です。

見てもらうとわかるとおり、僕が卒業した同志社大学は「24,000円」ですが、関西学院大学は「16,000円」だったりしますよね。わりとバラバラです。

結論:入れるなら、大学生協に入ろう

大学生協に入るべきか悩むなら、入った方がいいかなと思います。

入った方がいい理由

- 最初に払った出資金は返還される

- 大学生協のサービスが受けられる

- 他の人も加入しているケースが多い

上記のとおりで[出資金が返ってくる]&[お得なサービスが受けられる]だけでも、大学生協に入っておく価値は大アリかなと思います。

僕が入らなかった理由

僕は自宅浪人(= 予備校に通わない)で同志社大学に入りまして、受験費用や入学金、授業料などを自分で払っていたんですよね。

なので、出資金を払えるお金がゼロだったので、入らない選択をしました。少し絶望しましたが、入らなくても普通に卒業できたので感謝です。

大学別に大学生協の加入率を調べてみた

気になったので、調べてみました。

大学別の大学生協への加入率

| 大学名 | 加入率 |

|---|---|

| 同志社大学 | 95% 前後 |

| 関西大学 | 90% 以上 |

| 法政大学 | 80% 前後 |

| 中央大学 | 96% 前後 |

※2025年10月時点の情報です。

大学によって加入率は変わってきますが、目安は80%以上ですね。

実際、僕が卒業した同志社大学は、加入率が[95%]と脅威の数字でした。

なので、加入率が高いからこそ「入るべきだ」と考えるのもありですし、逆に加入が必須じゃないからこそ「別に入らない選択をしてもOKだ」と考えるのもあり。どっちでもOKです。

※補足:とはいえ、大学生協に入れるなら、入っておいて損はないですよ。僕の場合は、出資金が払えなかったので未加入でしたが、払えるなら入るべきです。

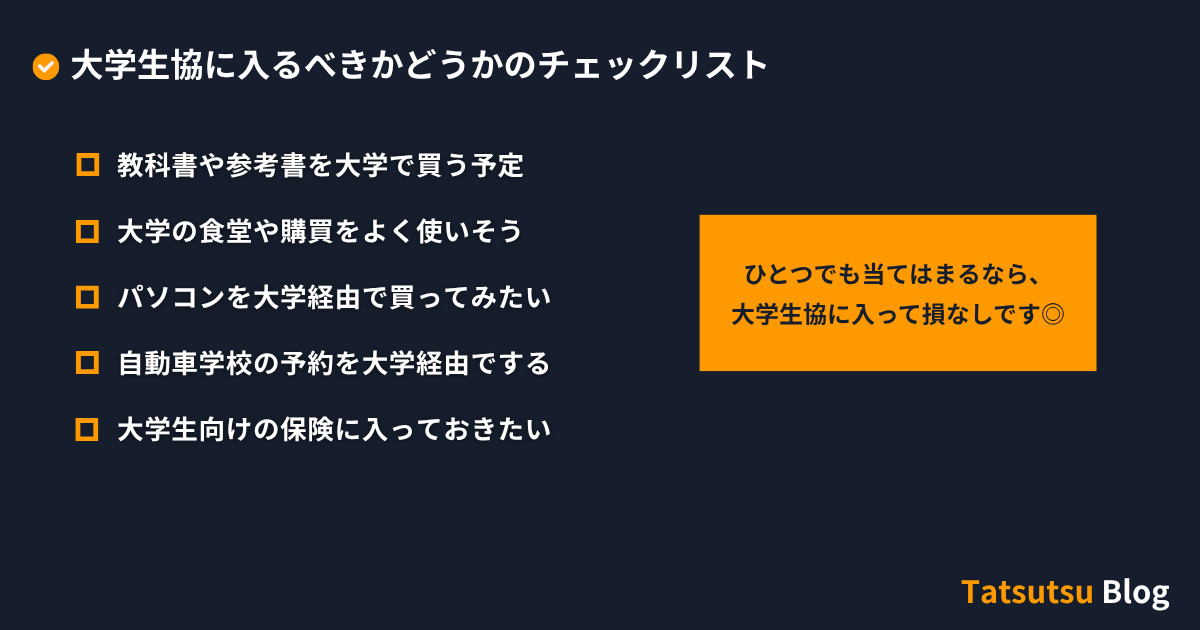

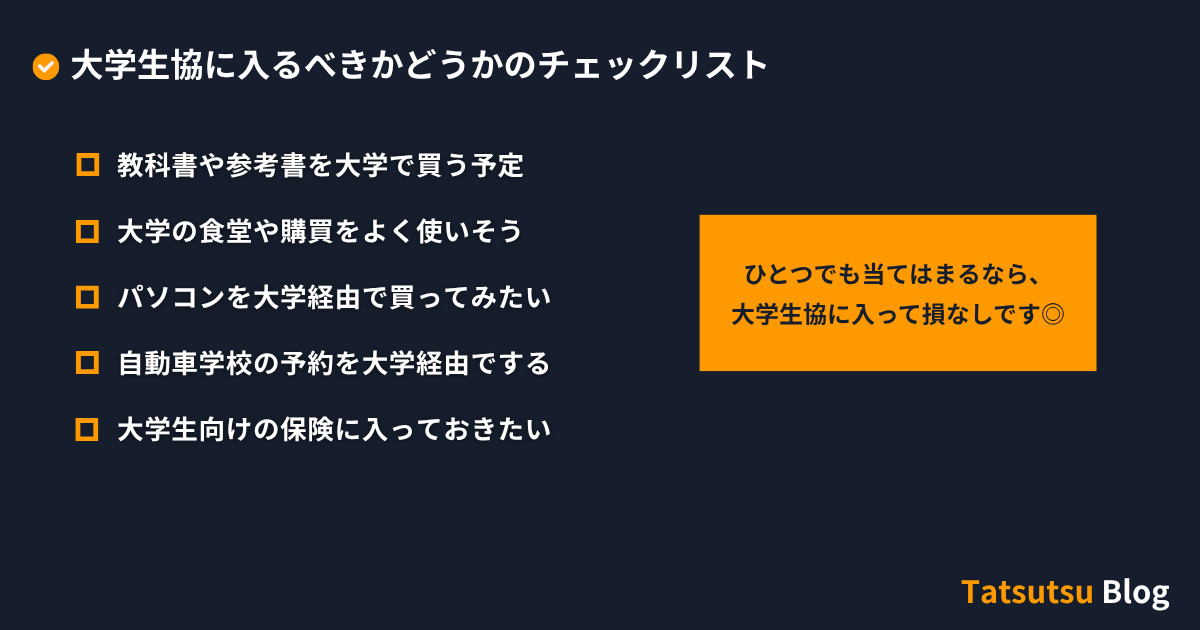

大学生協に入るべきかどうかの判断軸

「大学生協に入るべきか?」と悩む人に向けて、チェックリストを作りました。

大学生協に入るべきかどうかのチェックリスト

- 教科書や参考書を大学で買う予定

- 大学の食堂や購買をよく使いそう

- パソコンを大学経由で買ってみたい

- 自動車学校の予約を大学経由でする

- 大学生向けの保険に入っておきたい

上記の5つのうち、1つでも当てはまるなら、大学生協に入るべしですよ。

質問:大学生協に加入しないとどうなる?

結論は「大学生協のサービスを受けられないこと」くらいですかね。

例:受けられないサービス

- 食堂や購買などでの割引が使えない

- 大学生協が提供する保険に入れない

- 教科書を買うときの割引が使えない

このあたりになってくるかなと思います。

なので、入れるなら入った方がお得ですね。

大学生協に入るメリットとデメリットを比較してみたよ

メリットとデメリットの比較ですね。

大学生協に入るメリット5つ

ざっくりと、メリットは5つくらいですね。

大学生協に入るメリット

- パソコンや電子辞書が安く買える

- 教科書や参考書が割引価格で買える

- 食堂などで組合員価格が適用される

- 学生総合共済(保険)に加入できる

- 出資金は卒業時に返還されて戻る

こちらのとおりで、お金に余裕がある大学生は、入っておいて損はないんじゃないかなと思います。(僕は受験費用と学費でお金の余裕がなかったから未加入)

なお、大学生協に入らなかった僕だからこそ、お得に大学生活を送るコツを意識しました。このあたりは、本記事の『大学生協に入らない人が損せず、お得に学生生活を送るコツ』でご紹介しているので、そちらをどうぞ。

大学生協に入るデメリット3つ

一方で、デメリットもありますね。

大学生協に入るデメリット

- 出資金が数万円単位で必要になる

- 入っても、ほぼ使わないケースあり

- 大学生協外の方が安いこともあるよ

とくに[大学生協外の方が安いこともあるよ]がわりとポイントでして、大学生協のパソコンって高性能なんだけど、めっちゃ高いケースとかってあるんですよね。

詳しくは【高い】大学生協のパソコンは買うべき?【ゴミPCと呼ばれる理由】でご紹介しますが、必ずしも「大学生協で買えるモノ = 安くて高性能で神」なわけじゃないかなと思います。

わかりやすい具体例

実際、僕の友達も大学生協でパソコンを買わずに、ネットで

Macbook Air

などの、自分が欲しいパソコンを買っていましたからね。

なので、僕の結論としては「大学生協に入りつつ、大学生協の方が安いモノは大学生協を通じて買う。それ以外はネットを活用する」がベストですよ (`・ω・´)

メリットとデメリットから判断するポイント

「大学生協に入るべきか?」と悩む人向け。

大学生協に入るべきかどうかのチェックリスト

- 教科書や参考書を大学で買う予定

- 大学の食堂や購買をよく使いそう

- パソコンを大学経由で買ってみたい

- 自動車学校の予約を大学経由でする

- 大学生向けの保険に入っておきたい

こちらのチェックリストを確認しつつ「あ、これ当てはまるかも...」というのが1つでもあれば、大学生協に入っておく方がいいんじゃないかなと思います。

補足:大学生協に入るべきか悩むなら入ろう

ハイパーしつこいかもですが、下記に該当するなら、入った方がいいですよ。

入るべきか悩む人へ

これに尽きるかなと思います。多くの大学生協では、大学を卒業するタイミングで、最初に出資した出資金が返還されるので、ほぼ損をしない仕組みになっていますからね。

僕の場合は、お金の余裕がゼロの貧乏大学生だったので、大学生協に入らない選択をしましたが、お金に余裕があるなら、シンプルに入っておいた方がお得かなと思います。

大学生協に入らない人が損せず、お得に学生生活を送るコツ

お次は、学生生活をお得に送るコツですね。

※大学生協に入らないなら、必須ですよ。

学生生活をお得に送るコツ

- 教科書や参考書を大学から買わない

- 自動車学校への申込みは自分でやる

- 大学生の特権である学割を使い倒す

- パソコンとか家電も大学で買わない

- 大学の食堂を使わずに、生活をする

では、順に説明していきますね。

コツ①:教科書や参考書を大学から買わない

大学生協に入っていなくても、大学で教科書や参考書を買えちゃうんですよね。

ただ、鬼のように教科書が高いので、ここはいくつかライフハックが必要。

おすすめの教科書ライフハック

-

楽天ラクマ

などのフリマで買う

- 古本屋さんへ行きつつ、購入する

- サークルの先輩から教科書をもらう

僕自身、大学で教科書をほとんど買わずに、

楽天ラクマ

などのフリマアプリを使いつつ、できるだけ安く教科書を買っていました。

楽天ラクマ

で僕の招待コードの[4d0b0]と打ち込むと、300ポイントくらいもらえるらしいので、大学の教科書代に使ってくださいませ。

コツ②:自動車学校への申込みは自分でやる

大学生になると運転免許をゲットするために、自動車学校へ申し込みますよね。

ぶっちゃけ、今の時代だと

合宿免許受付センター![]()

などで申し込めるので神。

合宿免許受付センター![]()

とは

合宿免許受付センター![]()

は合宿免許(= 2週間くらい合宿をして免許を取る形式)を主に扱っておりまして、わりと安く合宿免許の申込みができるのでおすすめ。

実際、僕も友達2人と鳥取県の自動車学校に行きまして、めっちゃ楽しかったです。2週間くらいなので、ちょっと長めの旅行を友達としつつ、運転免許も取れちゃうので、マジで一石二鳥でしたね。

コツ③:大学生の特権である学割を使い倒す

これは大学生協に限らずですが、大学生の特権で「学割」ですよね。

なので、何かしらのサービスに登録するときは、学割を探すのがベスト。

おすすめの検索方法

代表的なサービスだと、Amazonが提供している

Amazon Prime

などのサービスでは[Prime Student]という仕組みがあり、学割が適用されるので、お得にAmazonライフを楽しめますよ。

学割を探せるアプリ

完全におまけですが、

ガクセイ協賛

などの大学生向けアプリを使えば、学割とかクーポンがご紹介されているので、大学生協に入らなくても、わりとお得に大学生活を過ごせますよ。

コツ④:パソコンとか家電も大学で買わない

大学生協に入っていなくても、大学でパソコンや電子辞書が買えるんですよね。

ただ、機能性はバツグンなのですが、ハイパー高いので、おすすめしませんよ。

解決策:ネットで買えばOK

上記は僕が大学生のときに愛用していた、

Macbook Air

というAppleのパソコンでして、大学で買うよりもネットで買った方が安くなっていたんですよね。

もちろん、大学とか家電量販店で買ってもOKですが、今の時代だとネットが1番安いケースが多いんじゃないかなと思います。

なので、パソコンとか電子辞書などは、大学で買わずに、ネットで買うのがベストです。ただ、同じパソコンでネットよりも大学で買った方が安い場合は、大学で買ってもOKですよ。

コツ⑤:大学の食堂を使わずに、生活をする

大学に入る前は「500円くらいあれば、食堂でご飯が食べられるっしょ」と思っていたのですが、実際は1,000円くらいないと、お腹いっぱいに食べられませんでした...。

解決策:自炊をする

「自炊」と聞くと少しハードルが高いかもですが、意外と簡単ですよ。

- 鶏むね肉:お湯でゆでるだけ

- ブロッコリー:レンジでチン

- ゆでたまご:お湯でゆでるのみ

僕は上記を三種の神器と呼んでおりまして、大学生の頃から社会人になった今でも、自炊をしつつ、お昼ごはんとして持って行っています。

1食あたり200円から300円くらいになるので、お金がなかった大学生の僕にとっては嬉しかったですね。それに筋肉もガッチリと付いたので、節約もできて一石二鳥でした (`・ω・´)

大学生協に入るべきか悩む人から、よくある質問

最後は、よくある質問への回答ですね。

- 大学生協に絶対に入るべきなの?

- 出資金はいくらかかる?返還ある?

- 大学生協に途中から加入はできる?

- 実際の加入率などの割合はわかる?

- 大学生協に加入しないとどうなる?

というわけで、1つずつ回答します。

質問①:大学生協に絶対に入るべきなの?

結論、大学生協の加入は必須じゃないですよ。

※入っても、入らなくてもOKです。

大学生協に入るメリット

- パソコンや電子辞書が安く買える

- 教科書や参考書が割引価格で買える

- 食堂などで組合員価格が適用される

- 学生総合共済(保険)に加入できる

- 出資金は卒業時に返還されて戻る

大学生協に入るデメリット

- 出資金が数万円単位で必要になる

- 入っても、ほぼ使わないケースあり

- 大学生協外の方が安いこともあるよ

大学生協に入るメリットとデメリットは、上記のとおりですね。

なんせ、大学卒業時に出資金(= 最初に支払うお金)は返ってくるので、ほぼ損はしないからですね。なので、大学生協に入れるなら、入っておいた方がいいんじゃないかなと思います。

質問②:出資金はいくらかかる?返還ある?

大学によって、出資金は変わりますね。

関関同立を目安にしつつ、お見せします。

関関同立の大学生協への出資金

| 大学名 | 出資金 |

|---|---|

| 同志社大学 | 24,000円 |

| 関西大学 | 50,000円 |

| 立命館大学 | 20,000円 |

| 関西学院大学 | 16,000円 |

※2025年10月時点の情報です。

上記のとおりで、出資金はバラバラです。

出資金の返還について

「専用のWebサイトで脱退申請を承っております。期間:1月上旬~3月下旬・返金予定日:5月中旬」

引用:出資金返還(生協脱退)のお手続きについて

こちらは僕が卒業した同志社大学の公式サイトからの引用です。大学によって、出資金の返還手続きは変わるかもですが、返還されるケースが多いですね。

質問③:大学生協に途中から加入はできる?

大学によりけりですが、大学生協に途中加入ができるケースが多いですね。

同志社大学の場合

- 大学生協の組合センターへ行く

- 大学生協への加入申込書を書く

- 該当の出資金をお支払いする

上記のとおりで、途中加入ができるので「まずは入らずに大学生活を過ごす」→「入るメリットがわかったら途中から入る」みたいな流れでもOKかなと思います。

質問④:実際の加入率などの割合はわかる?

あくまで目安程度ですが、加入率や割合などのデータは、以下のとおり。

大学別の大学生協への加入率

| 大学名 | 加入率 |

|---|---|

| 同志社大学 | 95% 前後 |

| 関西大学 | 90% 以上 |

| 法政大学 | 80% 前後 |

| 中央大学 | 96% 前後 |

※2025年10月時点の情報です。

とくに、僕が卒業した同志社大学の場合は[95%前後]の数字が出ているため、100人いたら95人の大学生が大学生協に入っているイメージですね。

質問⑤:大学生協に加入しないとどうなる?

シンプルに「大学生協が提供しているサービスを使えないだけ」ですかね。

例:受けられないサービス

- 食堂や購買などでの割引が使えない

- 大学生協が提供する保険に入れない

- 教科書を買うときの割引が使えない

とはいえ、この記事を書いている僕も大学生協に入らずに、大学生活を過ごしました。そのときに「これをやったら、損せずに済むんじゃね?」とか「逆に得するのでは?」というライフハックがいくつか見つかったんですよね。

このあたりは、本記事の『大学生協に入らない人が損せず、お得に学生生活を送るコツ』でご紹介しているので、入らない選択をするのであれば、1つずつお試しあれです (^O^)/

まとめ:大学生協に入るべきか? ← 加入しない選択もOK

今回は『大学生協に入るべきか?』というテーマで解説をしました。

最終的な結論

僕の場合は、最初に支払う出資金がなかったので入らない選択をしましたが、お金に余裕があるなら、入っておいて損はないですよ。

なお、大学生協に入るべきかを悩む人は、合わせて

ガクセイ協賛

などの大学生向けアプリもインストールしておくといいかもです。

ガクセイ協賛

には学生向けの割引やクーポン情報が発信されているので、大学生協に入っている人もそうですし、入っていない人もよりお得に大学生活を過ごせるはずですよ。

それでは最高の大学生活をどうぞ。

今回は以上です。