こういった悩みに答えます。

この記事の内容

この記事を書いた人

この記事を書いている僕は社会人です。同志社大学の卒業生で、大学生活を充実させるための情報を、ブログで発信しています。

今回は『ゼミ選考に受かるための志望理由の書き方』を徹底解説します。

ゼミの志望理由の書き方

- 書き出し(書き始め)で結論を書く

- なぜ研究に興味を持ったかを書く

- 具体的に、今やっている活動を話す

- 入った後の研究姿勢で熱意を伝える

- ゼミへの貢献で、締めくくりをする

結論、ゼミの志望理由は上記の5ステップの書き方で書けばOKです。

この記事では、ゼミの志望理由が書けない大学生に向けて「ゼミ選考の志望理由書の書き方」や「意識すべき志望理由の書き方のコツ」をご紹介しています。

最後まで読めば、ゼミ選考に受かる志望理由が書けるだけでなく、教授の心にぶっ刺さるので、ゼミに入った後も、いい感じの関係性を作れますよ。

前置きは、さておきですね。

では、いきましょう (*´∀`*)

ゼミの志望理由の書き方を解説【書き出しから締め方まで】

冒頭でのとおり、書き方は5ステップですね。

- 書き出し(書き始め)で結論を書く

- なぜ研究に興味を持ったかを書く

- 具体的に、今やっている活動を話す

- 入った後の研究姿勢で熱意を伝える

- ゼミへの貢献で、締めくくりをする

では、順に説明していきますね。

手順⓪:志望理由の全体像をイメージしよう

まずは、全体像の共有です。

志望理由のイメージができればOKです。

例文:ゼミ選考で使う志望理由

① 私が xx ゼミを志望した理由は、実践的な学びを通じて、行動経済学への理解を深めたいからです。② 学部の授業で行動経済学を学ぶ中で、消費者の意思決定における心理的要因に強い関心を持ちました。③ また、趣味で行っているブログ運営では、自分の発信が読者の行動に与える影響を体感し、この経験が研究への意欲をさらに高めました。④ xx ゼミでは、実践的な学びを通じて行動経済学の理解を深めるとともに、実際のデータを分析し、効果的な応用方法を探求したいと考えています。⑤ 私の強みである xx を活かし、研究を通じて新たな知見を得るとともに、チームでの協働を通じて自身の成長に繋げたいと思っています。

今回は上記の中で[① 書き出し]・[② 志望理由への興味]・[③ 興味への行動]・[④ 研究への姿勢]・[⑤ 締めくくり]の5つのパートに分解しつつ、書き方をご紹介していきます。

とはいえ、注意点がありまして、クオリティは無視でOKです。最初から最強レベルの志望理由を作る必要はなしですよ。完成させつつ、あとからレベルを上げていけばOK (`・ω・´)

手順①:書き出し(書き始め)で結論を書く

手順①:書き出し(書き始め)で結論を書く

まずは、書き始めですね。

ここでは、結論を書けばOK。

例文①:書き出し

私が xx ゼミを志望した理由は、実践的な学びを通じて、行動経済学への理解を深めたいからです。

ポイントは『書きすぎないこと』でして、ダラダラと書くのはNGです。

シンプルに「xx ゼミを志望します。理由は xx だからです」でOK。

補足:研究テーマをそのまま書く

上記の場合は[行動経済学]→[志望するゼミの研究テーマ]に変える感じ。

ぶっちゃけ、書き始めの重要度はそこまで高くないので、適当で問題なしです。

手順②:なぜ研究に興味を持ったかを書く

手順②:なぜ研究に興味を持ったかを書く

お次は、研究への興味・関心ですね。

ここがないと、ゼミに落ちるので1番重要。

例文②:志望理由への興味

学部の授業で行動経済学を学ぶ中で、消費者の意思決定における心理的要因に強い関心を持ちました。

とはいえ、上記の例文のように「学部の授業で xx に興味を持った」といったストーリーでOK。いわゆる、ゼミの研究テーマに興味を持ったきっかけですからね。学部の授業が使えます。

研究と同じ授業を取っていない場合

もし「ゼミの研究テーマに関する、学部の授業を取ってないよ...」という人は、研究テーマに関連する過去の経験を思い出して書けばOKです。

たとえば、あなたが[行動経済学]のゼミを受ける場合。「先日、百貨店で xx などのチラシを見ました。そこで行動経済学に興味を持ちました」とかでOKですよ。過去の経験が大切です。

例文:文字数を増やすこともできる

学部の授業で行動経済学を学ぶ中で、消費者の意思決定における心理的要因に強い関心を持ちました。特に、選択肢の提示方法や損失回避の影響がどのように購買行動を変化させるかに興味があります。

上記のとおりでして、文字数を増やしまくることができるのも、興味・関心のパートです。400字くらいの志望理由なら問題なしですが、1,000字とかになると、ここで文字数稼ぎがポイントです。

手順③:具体的に、今やっている活動を話す

手順③:具体的に、今やっている活動を話す

ここは、あればOKな箇所です。

例文③:興味への行動

また、趣味で行っているブログ運営では、自分の発信が読者の行動に与える影響を体感し、この経験が研究への意欲をさらに高めました。

イメージとしては「xx の分野に興味を持っています」→「実際に自分でもやってみたよ」→「面白かったから、xx ゼミでも学びたいな」といったストーリーです。

どんな内容で、どんなレベル感でもOKなので、とにかく『あなたの経験(= 実体験)』をベースにすることです。これは就活の面接でも同じですが、実体験以上に強いアピール内容はないですからね。

補足:大学生が使える実体験

- 大学の授業で学んだこと

- アルバイト先での経験

- サークル活動での経験

ぶっちゃけ、すごそうな経験は不要でして[何かしらの経験をする]→[その経験で何を感じたか?]→[ゼミの志望理由につなげる]の書き方をすればOK。

手順④:入った後の研究姿勢で熱意を伝える

手順④:入った後の研究姿勢で熱意を伝える

志望理由の書き方で見落としがちですが、わりと重要な部分です。

例文④:研究への姿勢

xx ゼミでは、実践的な学びを通じて行動経済学の理解を深めるとともに、実際のデータを分析し、効果的な応用方法を探求したいと考えています。

「入った後の研究姿勢で熱意を伝える」と書いちゃいましたが、シンプルに言うと『ゼミに入ったら、やってみたいこと』ですかね。

なので、ゼミ選考に受かるための志望理由は「xx な理由でゼミに入りたいっす」だけじゃなく「ゼミに入ったら、これをやりたいっす」まで伝えるのがベスト。

実際、志望理由書を教授へ出した後、ゼミ面接があるケースが多いですよね。そこで「ゼミでやってみたいことは?」などの質問は99%くらいの確率で聞かれるので、このタイミングで考えておくといいかもです。

なお、ゼミ面接で聞かれる質問については【10分の想定】ゼミ面接の質問で聞かれること【ゆるい服装でOK】という記事でまとめているので、そちらをどうぞ。

手順⑤:ゼミへの貢献で、締めくくりをする

手順⑤:ゼミへの貢献で、締めくくりをする

最後は、締めくくり(締め方)の部分です。

締め方は、志望理由の例文をパクればOK。

例文⑤:ゼミへの貢献

xx ゼミでは、実践的な学びを通じて行動経済学の理解を深めるとともに、実際のデータを分析し、効果的な応用方法を探求したいと考えています。私の強みである xx を活かし、研究を通じて新たな知見を得るとともに、チームでの協働を通じて自身の成長に繋げたいと思っています。

なお、ゼミへの貢献を書く上で「あなたの強み」があるといいですね。

理由はシンプルでして、ゼミの志望理由もあなたのアピールタイムだから。

無料ツールを使えばOKです

とはいえ、今の時代は便利でして、

キャリアチケット就職スカウト

などの無料ツールを使えば、サクッと強みの分析ができちゃいますからね。ネット社会に感謝です。

僕の場合、

キャリアチケット就職スカウト

を使って出た強みが[行動力]とか[積極性]だったので、以下のようにゼミの志望理由に使っていました。

僕が使っていた志望理由

私の強みである行動力を活かし、ゼミ内のディスカッションや共同研究では積極的に意見を出すだけでなく、必要に応じて議論を前に進める役割を担いたいと考えています。ゼミ活動を通じて得られた知識や気づきを整理し、仲間と共有することで、全体の学びを深めることにも貢献したいです。

強みがあれば、志望理由を見た後に「この学生がうちのゼミに入ったら、こんな活躍をしてくれそうだな...」というイメージがつきやすいですからね。

「自分の強みがわかっていないよ...」という人は、この機会に

キャリアチケット就職スカウト

などの無料ツールを活用しつつ、強みをチェックするといいかもです。

補足:学部・文字数ごとに例文をまとめたよ

志望理由の書き方がわかったら、セットで例文を見るのもありですよ。

おすすめの手順

- まずは、志望理由の書き方を知る

- 次に、自分で志望理由を書いてみる

- 最後に、例文と見比べて修正をする

上記の3ステップで進めれば、自然とゼミ選考に受かる志望理由になるはず。

なお、学部ごと・文字数ごとに志望理由の例文をまとめておりまして、詳しくは【コピペOK】ゼミ選考の志望理由書の例文を400字と1,000字で紹介という記事をチェックすればOKです。

ゼミに受かるために、意識すべき志望理由の書き方のコツ

お次は、志望理由の書き方のコツですね。

- 志望度の高さを文字数で伝える

- 自己PRも志望理由とセットで作る

- 教授の視点で志望理由を見てみる

- ゼミの選考基準を必ずチェックする

- 他の学生と差別化させようとしない

上記の5つのコツをチェックです。

コツ①:志望度の高さを文字数で伝える

「文字数が多い = 質が高い」わけじゃないですが、熱量は伝わりますよね。

400字の志望理由の場合

・B:400字ギリギリまで書く

上記の場合、どちらの方が志望度が高そうですかね。

おそらく、後者のBを選ぶ人の方が多いはず。

目安:最低でも8割は書こう

- 200字の場合:160字は書く

- 400字の場合:320字は書く

- 800字の場合:640字は書く

- 1,000字の場合:800字は書く

あくまで目安ですが、8割くらいを書くのがマナーかなと思います。

コツ②:自己PRも志望理由とセットで作る

ゼミ選考では[志望理由]・[自己PR]・[自己紹介]が三種の神器と呼ばれておりまして、それぞれを作り込む必要ありです。

いわゆる、一貫性がポイントでして、志望理由と自己PRに一貫性がないと、ゼミ選考では落ちちゃうんですよね。

例:一貫性がない具体例

「私の強みは[行動力]です。」と自己PRで話していたのに、志望理由では「私の強みは[分析力]です。」と話しちゃう。

もちろん、一貫性がなくても受かるかもですが、倍率が高いゼミとかだと、ゴリゴリに落とされますからね。志望理由とセットで、自己PRの作り込みも重要。

自己PRの対策記事

自己紹介対策記事

繰り返しですが、ゼミ選考では[志望理由]・[自己PR]・[自己紹介]が三種の神器と呼ばれています。それぞれの対策記事を読みつつ、作り込みです。

コツ③:教授の視点で志望理由を見てみる

グイッと志望理由のクオリティが上がる方法として、教授視点で自分の志望理由をチェックしてみるのがおすすめですよ。

教授視点で大切なこと

上記が1番の軸でして、ちょっと要素分解してみると、下記5つですかね。

例:教授の視点で見てみる

- 研究テーマと合っているのか

- 最後までゼミを続けられそうか

- ゼミ全体のプラスとなる学生か

- 募集要項を確認しているのか

- 入った後のイメージがつきそうか

書いてみた志望理由を上記5つのチェックポイントで確認しつつ「あれ、ここ足りないかもな?」と思ったら、志望理由をアップデートしていけばOKです。

コツ④:ゼミの選考基準を必ずチェックする

ゼミ選考って大学受験と同じなんですよね。大学受験のときに「合格最低点 xx点以上」があったように、ゼミ選考でも評価をされて、合否が決まるんですよね。

具体例:ゼミ選考の基準

- xx な強みや長所を持っている

- GPA(= 成績)が xx 以上ある

- xx などの授業を履修しているか

- ゼミへの志望度が高いかどうか

- xx などの資格を持っているのか

これは完全に受けるゼミによりけりですが、イメージはこんな感じ。

なお、ゼミの選考基準は[同志社大学 経済学部 たつつぶゼミ]みたいな感じで[xx大学 xx学部 xxゼミ]とネットでググれば出てくるかなと思います。

プラスアルファとして、ゼミの説明会などに参加しつつ、ゼミ生から聞くのも方法としてはありかなと思います。実際に、僕も説明会で聞きまくりました。

このあたりの選考基準を聞く質問方法やコツみたいなことを【余裕】大学のゼミの選考基準とは?【結論:キャラ作りが大切です】という記事で詳しく解説しているので、志望理由を作った後は合わせてチェックです。

コツ⑤:他の学生と差別化させようとしない

「他の大学生と違う志望理由にしなきゃ」とか「差別化をしないといけないな」と考える必要はなしですよ。無理に差別化させようとしなくてOKです。

差別化させようとしてミスる例

「私は海外旅行が好きで、多くの経験をしてきたので、他の学生とは違います」

すいません、ちょっと極端に書きすぎましたが、意外としちゃう大学生が多いんですよね。実際、ゼミ選考の集団面接で、上記を話していた大学生がいたので。

結論:シンプルな志望理由が1番

「アルバイトで規約をめぐるトラブルを経験し、ルールが人々の行動を左右することを実感しました。そこで法学を実践的に学べるゼミを志望しました。」

繰り返しになっちゃいますが、志望理由の書き方で重要なことは[xx の分野に興味を持っていて、ゼミに入りたいです]→[興味を持ったのは、過去に xx な経験をしたからです]の流れでOKです。

無理に差別化させようと特別な実体験とかを書く必要はなくて、今まで経験してきたことを、そのまま書いちゃえばOKです。ぶっちゃけ、差別化しないことが逆に差別化になったりしますからね。

ゼミの志望理由の書き方で気をつけるべき、注意点は3つある

とはいえ、志望理由にも注意点があります。

- 志望理由 = 雰囲気をメインにしない

- 「先生が好き」という動機はNG

- 100% 嘘で作った志望理由にしない

こちらの3つに注意が必要ですよ。

というわけで、1つずつ解説をしていきます。

注意①:志望理由 = 雰囲気をメインにしない

「雰囲気がいいから」を志望理由にする大学生が多いですが、わりとNGです。

シンプルな理由

教授の視点になると、わかりやすいですね。「雰囲気がいいからゼミを志望します」という大学生よりも「xx な分野の研究をしたいので、ゼミを志望します」という人の方が採用したいはず。

もちろん、ゼミによって変わるかもですが、多くのゼミではNGなはず。なので「志望理由がないよ...」という人は、適当にゼミの研究テーマを研究したいと言えばOKです。

簡単な例文

「私が xx ゼミを志望した理由は、実践的な学びを通じて、xx への理解を深めたいからです。」

書き始めの箇所だけですが、こんな感じ。

後半の xx に研究テーマを書けばOK。

注意②:「先生が好き」という動機はNG

「先生が好き」という志望理由もNG。

とはいえ、言い方を変えればOKですよ。

先生が好き:言い換えた例文

「xx 先生の授業を受ける中で、論理的かつ実践的な指導に魅力を感じました。また、先生が研究されている xx について深く学ぶことで、私自身の将来の目標である xx に近づけると感じています。そのため、ぜひ先生のゼミで学びたいと思っています。」

上記のとおり。つまり、ダイレクトに「先生が好き」というのを志望理由にするのではなくて「先生の授業に魅力を感じたよ」といった流れで話せばOKです。

ぶっちゃけ、ゼミの授業などで先生(= 教授)と関わる機会が多いです。そういった中で「先生が好き」というのは、ゼミを選ぶ重要な軸だと思うので、あとは伝え方の問題ですね。

注意③:100% 嘘で作った志望理由にしない

ぶっちゃけ、少しくらいなら嘘をついてもOKです。ただ、100%は危険。

理由はシンプルでして、嘘の割合が100%だと、バレる可能性が高いから。

志望理由で嘘をつくコツ

上記がおすすめ。

こちらも例文を書いてみますね。

事実と嘘の例文

私が xx ゼミを志望した理由は、環境問題の解決に向けた実践的な研究を通じて、持続可能な社会の実現に貢献したいからです。学部の授業で環境政策を学ぶ中で、廃棄物削減や再利用の仕組みに強い関心を持ちました。また、学生サークルでの地域清掃活動を通じて、実際の課題と向き合う中で、自分の学びを実践に活かす重要性を実感しました。xx ゼミでは、環境データの分析や具体的な政策提案を行うことで、理論と実践の両面から問題解決に取り組みたいと考えています。私の強みである分析力とチームマネジメント能力を活かし、研究を通じて新たな知見を得るとともに、ゼミの仲間とともに学びを深めたいと思っています。

- 事実:太字

- 嘘:そのまま

見てもらうとわかるかもですが、事実と嘘がミックスしていますよね。嘘だけで作った志望理由はバレやすいですが、事実を混ぜれば、バレる可能性は低めですからね。

もちろん、全て事実で書ければ最高かもです。とはいえ、ゼミ選考を受けていたときの僕は、志望理由とかない大学生だったんですよね。なので、事実を話しつつ、嘘も話していました。

ゼミの志望理由の書き方について、大学生からよくある質問

最後は、志望理由についての質問ですね。

- 何文字くらいを目安に書くべき?

- 志望理由が思いつかない場合は?

- です・ます調で志望理由を書くの?

- 締めくくり(締め方)はどう書く?

- 志望理由に将来の夢を入れるべき?

こちら5つの質問に回答していきます。

質問①:何文字くらいを目安に書くべき?

結論は、指定文字数の8割以上ですね。

目安:指定文字数の8割

- 200字の場合:160字は書く

- 400字の場合:320字は書く

- 800字の場合:640字は書く

- 1,000字の場合:800字は書く

もちろん、文字数が多ければ多いほど良いというわけじゃないかもですが、教授からすれば「学生の志望度をチェックするための要素」になりますからね。

質問:字数制限なしの場合は?

というのも、僕が卒業した同志社大学の経済学部のゼミを見てみると、志望理由の文字数が400文字から600文字のところが多かったからですね。

このあたりの感覚は、大学とか学部によって変わると思いますが、400文字から600文字くらいが、短すぎず&長すぎずの良いラインかなと思います。

質問②:志望理由が思いつかない場合は?

志望理由の例文をパクればOKです。

志望理由の例文まとめ

上記の記事で、学部ごと / 文字数ごとに志望理由の例文をご紹介しています。ぶっちゃけ、志望理由がないなら、例文を丸パクリしちゃうのがベストですよ。

質問③:です・ます調で志望理由を書くの?

[です・ます調]と[だ・である調]の2つがありますが、どちらでもOK。

文字数で変えてみるといいかも

・文字数が多すぎる:[だ・である調]

というのも[です・ます調]の方が文章が長くなりやすいので、文字数稼ぎに使えるんですよね。一方で[だ・である調]は文字数が短くなりやすいので、文字数がオーバーしちゃいそうなときに使うのがベスト。

同じ文章で比較してみた

![Comparison of the number of characters [desumasu style] and [dadearu style]](https://tatsutsublog.com/wp-content/uploads/2025/09/Comparison-of-the-number-of-characters-desumasu-style-and-dadearu-style.png)

[です・ます調]と[だ・である調]

小さな違いかもですが、文章量が多くなると、わりと変わってきますからね。

質問④:締めくくり(締め方)はどう書く?

「ゼミに貢献できること」を入れるのが、締め方の定番パターンですね。

例:ゼミに貢献できること

「私の強みである行動力を活かし、ゼミでの研究や議論に積極的に貢献したいと考えています。」

上記のような文章でOKです。

なお、ゼミに貢献できることを締めくくりの部分で書くなら、

キャリアチケット就職スカウト

などの無料ツールを使いつつ、強みをチェックするのがベストですよ。

キャリアチケット就職スカウト

を使えば、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの強みをチェックできるので、志望理由を考える上で、使っておいて損なしですよ。

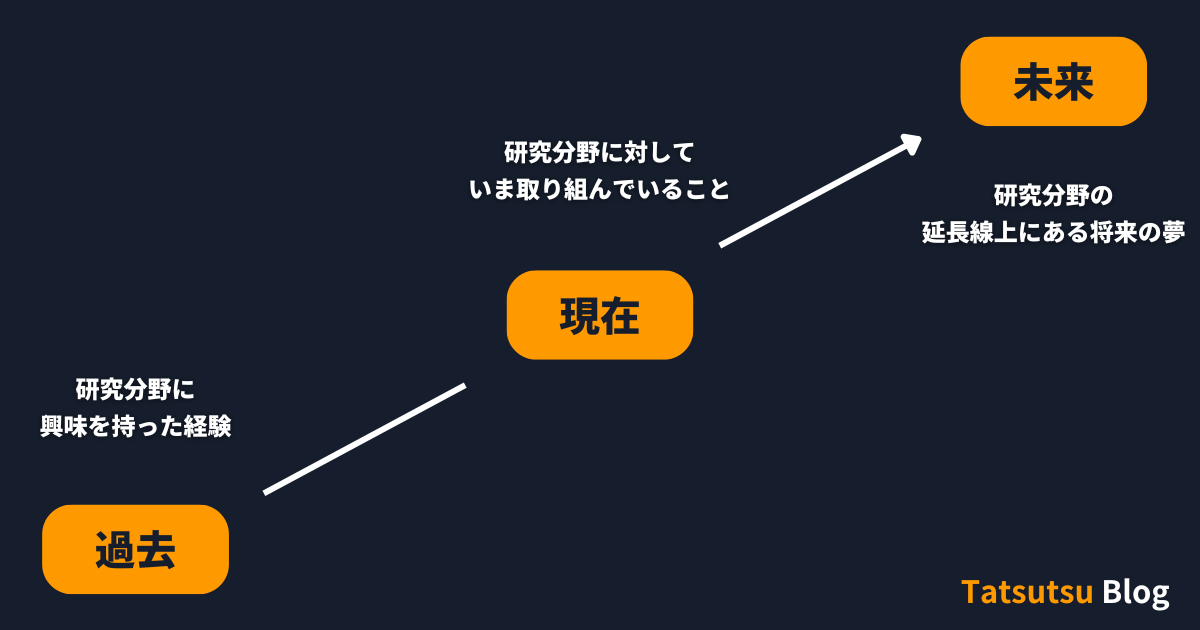

質問⑤:志望理由に将来の夢を入れるべき?

必須じゃないですが、将来の夢があると、志望理由がわかりやすくなりますね。

志望理由の考え方

- 未来:自分自身の将来の夢

- 現在:いま取り組んでいること

- 過去:研究分野に興味を持った経験

上記のとおりでして、流れとしては[将来の夢として、xx を実現したい]→[そのためにゼミに入って、xx の研究をする必要がある]→[xx に興味を持った理由は、過去に xx の経験をしたから]という書き方ですかね。

[未来:自分自身の将来の夢]

将来、スポーツを通じて地域活性化に取り組みたいと考えています。

[現在:いま取り組んでいること]

地域経済を研究するゼミで “スポーツと地域振興の関係” を学びたい。

[過去:研究分野に興味を持った経験]

高校時代に地元でマラソン大会が開催され、地域全体が盛り上がる様子を見て、スポーツが人や街を動かす力を実感しました。

こんな感じ。いい感じの流れで、志望理由が書けているかなと思います。

まとめ:ゼミの志望理由は書き方の構成とコツがわかれば余裕

今回は『ゼミ選考に受かるための志望理由の書き方』を徹底解説しました。

ゼミの志望理由の書き方

- 書き出し(書き始め)で結論を書く

- なぜ研究に興味を持ったかを書く

- 具体的に、今やっている活動を話す

- 入った後の研究姿勢で熱意を伝える

- ゼミへの貢献で、締めくくりをする

上記の5ステップで志望理由を書けば、ゼミ選考に受かる文章が作れるかなと思います。実際、僕もこちらの書き方を使いつつ、ゼミの志望理由書を書きました。

なお、志望理由の書き方をもう1度チェックしたい人は「ゼミの志望理由の書き方を解説【書き出しから締め方まで】」をどうぞ。繰り返し読めばOKです。

ゼミ選考で志望理由ってマジで重要なので、じっくりと時間をかけつつ、しっかりと書き方をチェックしつつ、納得のいく文章が書けるといいですね。

それでは、最高の大学生活をどうぞ。

今回は以上です。